2030SDGs ワークショップ

SDGs×ゲーム×宇宙でチームビルドを支援

いま話題の【2030SDGsカードゲーム】を使ったワークショップです。宇宙の視座でゲーム体験を振り返り、SDGsの本質を理解。50年先のあるべき姿を想像しながら、チームの変革につながる行動規範を探究しましょう。

2030SDGsワークショップの様子

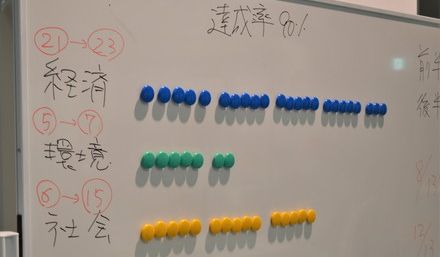

現実世界をシミュレートするゲームプレイ

使用するアイテム

未来を創るプロジェクトカード

行動が世界の状況に影響を与えている

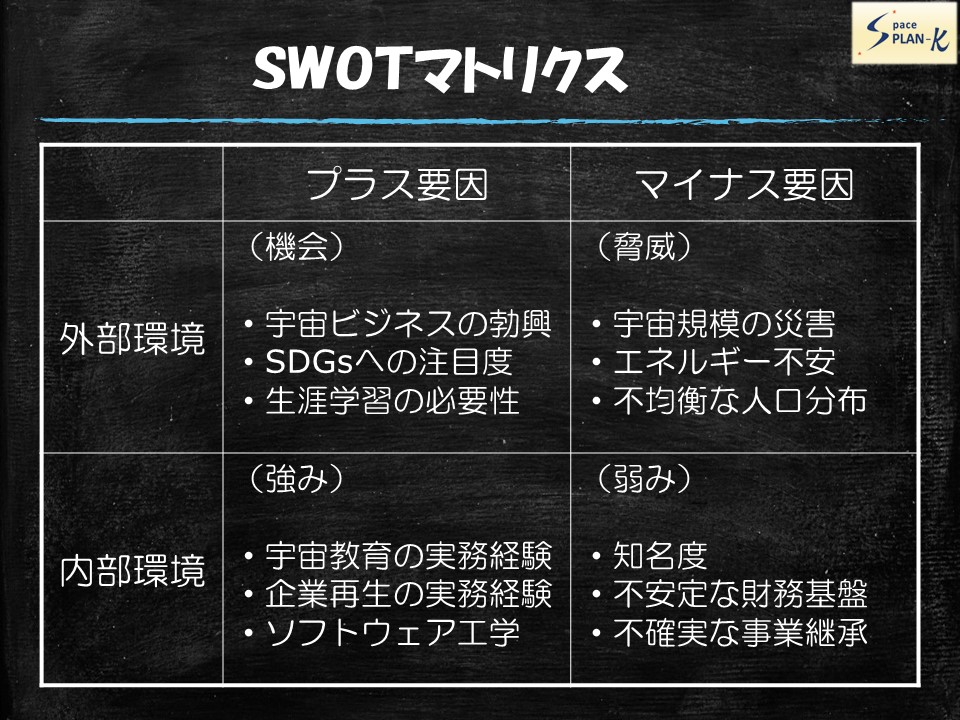

チームを取り巻く環境と強み・弱みを整理する

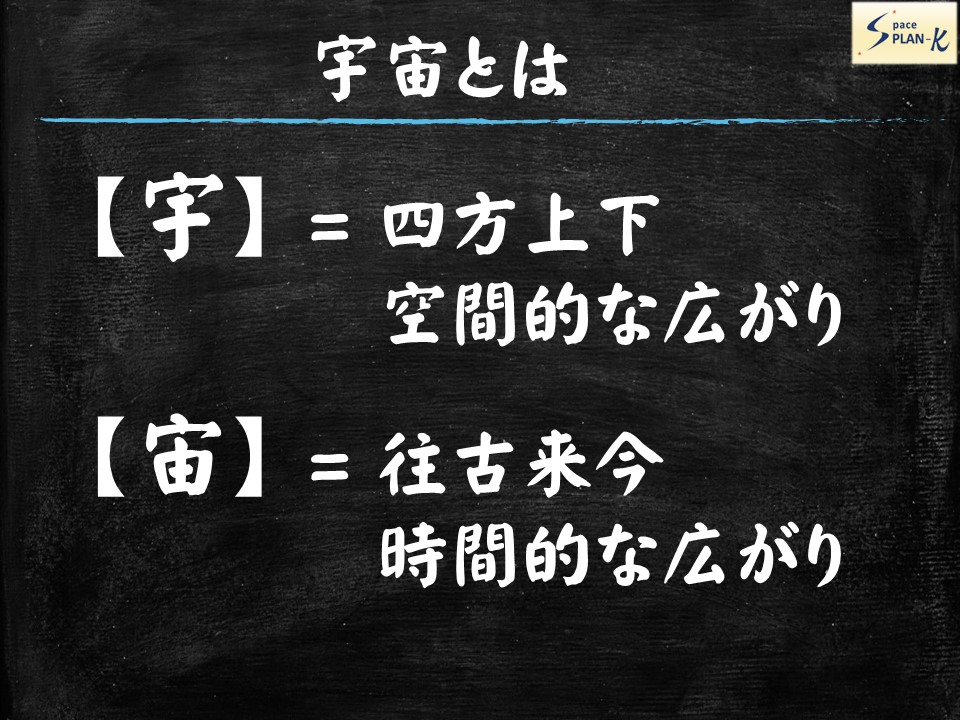

宇宙の視座には2つの切り口がある

チームの強みを生かせる場所はどこにあるのか?

明日からの行動につなげる

ワークショップの概要

課題解決に取り組む際の拠り所となるチームの活動規範づくりを支援します。

支援の枠組みは3つです。

・SDGsを題材にしたカードゲームでチームの可能性に気づく

・チームを取り巻く環境やチームの強み・弱みを掘り下げる

・チームの活動規範と具体的なアクションを考える

このワークショップでは、チームを取り巻く環境を超マクロな「空間軸および時間軸」で俯瞰するために宇宙の視座を活用します。これによりSDGsとの距離感やその先の姿をイメージできます。

宇宙の視座で考えるとは

よく「先の事を考えよう」とか「周りも気にしよう」とか言います。それは自分にとって数年先の事あるいは身近な存在である会社や地域の事に対してかもしれません。

同じようにSDGsは少しだけ先の「2030年の世界の事」に目を向けています。10年先は何とか見通せそうなので、わかりやすい出来事や情報からSDGsの達成に向けた自分たちの行動を決められるのかもしれません。

しかし、2030年よりもっと先はどんな世界になっているのでしょうか?SDGsの延長線だけで十分なのかな?もしかしたら、全く違った視点で眺めてみると新たな気づきが生まれるかもしれません。

そこで少し大胆に「地球の外から眺める空間感覚」や「時代を超えた時間感覚」でみなさんの考えを深めてみてはいかがでしょうか?

・もし火星で生活するとしたなら・・・

・もし恐竜時代に逆戻りしたなら・・・

科学に基く宇宙の知見は「より広域的で、より長期的な視座」を与えてくれます。

このワークショップでは、元JAXA(宇宙航空研究開発機構)宇宙教育センター職員がファシリテーターとなって、あなたの心を揺さぶります。

2030SDGsゲームとは

カードゲーム「2030 SDGs(ニイゼロサンゼロ エスディージーズ)」はSDGsの17の目標を達成するために、現在から2030年までの道のりを体験するゲームです。

さまざまな価値観や違う目標を持つ人がいる世界で、我々はどうやってSDGsの壮大なビジョンを実現していくのでしょうか。

このゲームはSDGsの目標を1つ1つ細かく勉強するためのものではありません。「なぜSDGsが私たちの世界に必要なのか」、そして「それがあることによってどんな変化や可能性があるのか」を体験的に理解するためのゲームです。

そのためSDGsという言葉を聞いたことがない人やあまり興味関心がない人でもゲームが持つとっつきやすさと面白さで知らず知らずのうちに熱中し、楽しみながらSDGsの本質を理解することができます。

出典:イマココラボ

出張ワークショップ

対象

SDGsの達成に取り組む企業・団体、学校・教育機関、自治体

内容

・2030SDGsゲームプレイ

<なぜSDGsが必要か、SDGsの可能性を体感します>

・ゲームの振り返り

<SDGsの本質がわかります>

<SDGsとチームの関係性がわかります>

・宇宙の視座でSWOT分析

<50年先の機会と脅威を考えます>

<チームの強み・弱みを見つめ直します>

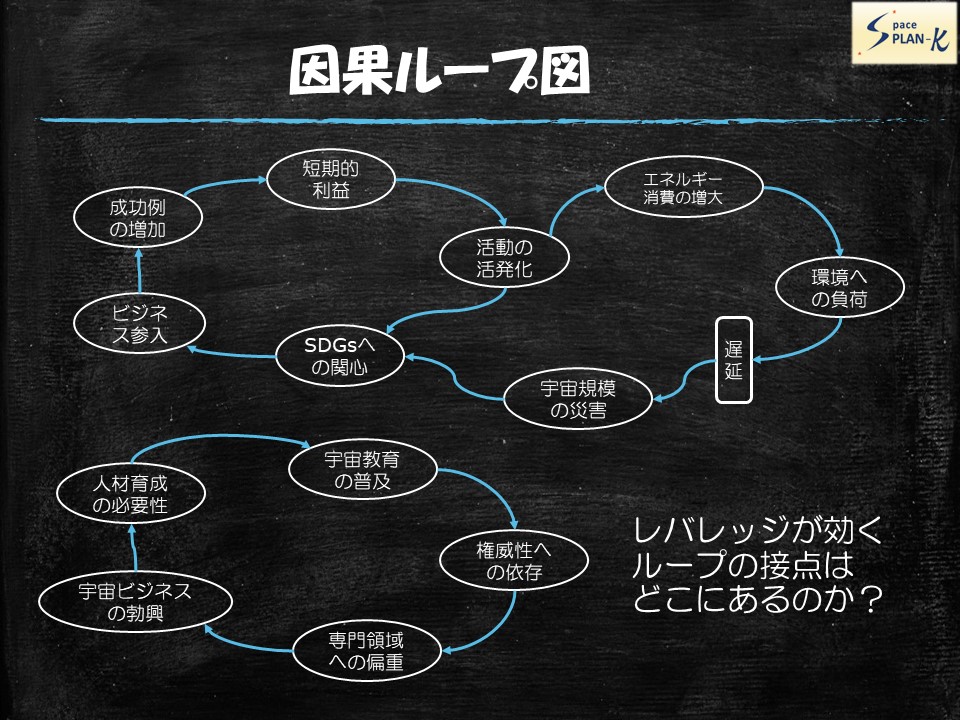

・因果ループ図で構造分析

<チームが関わる環境の構造を理解します>

<強みを生かせる場所を探します>

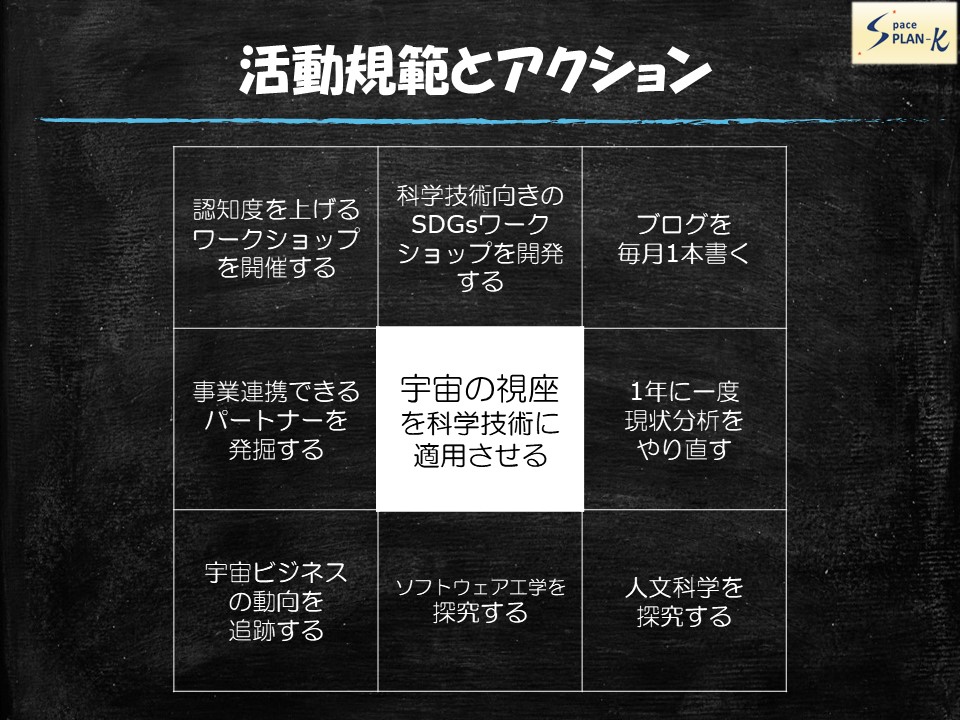

・活動規範を描く

<バックキャスティングで活動目標や事業計画を考えます>

<計画を実践するための活動規範とアクションを考えます>

所要時間

5時間

定員

10〜30名

費用

200,000円(税込)

※会場までの交通費・宿泊費等を別途ご請求申し上げます。

短縮版(2時間30分でカードゲームと振り返りのみ実施)

100,000円(税込)

バックキャスティングとは?

バックキャスティングとは、もともと環境保護の分野で使われ始めた言葉です。

現状の社会や環境ありきでものごとを考えると、どうしても望ましい環境に行きつかない事があります。その時に、はじめにあるべき環境・ありたい環境を挙げ、そこに行きつくためのギャップや方策を考える、というアプローチです。

出典:一般社団法人日本科学技術連盟